Les jeunes ultramarins en détresse psychique

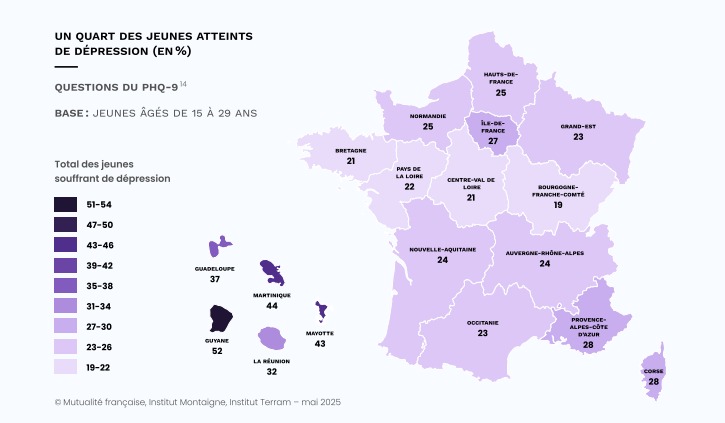

La détresse psychique des jeunes ultramarins n’est pas nouvelle, mais elle s’aggrave. Selon une étude publiée la semaine dernière par l’Institut Montaigne, l’Institut Terram et la Mutualité française, 39 % des jeunes ultramarins souffrent de dépression. En Guyane, la situation est encore plus critique : plus d’un jeune sur deux se considère en mauvaise santé mentale.

Le problème est structurel : manque de psychologues, accès limité aux soins et coûts des consultations freinent la prise en charge. Mais il est aussi social et culturel : pauvreté, chômage, réseaux sociaux et environnement familial jouent un rôle déterminant. Pour les spécialistes, la prévention et la déstigmatisation de la santé mentale sont des priorités absolues.

Le problème est structurel : manque de psychologues, accès limité aux soins et coûts des consultations freinent la prise en charge. Mais il est aussi social et culturel : pauvreté, chômage, réseaux sociaux et environnement familial jouent un rôle déterminant. Pour les spécialistes, la prévention et la déstigmatisation de la santé mentale sont des priorités absolues.

« Souvent, la demande vient des proches »

Constance Lecomte, psychologue-clinicienne et présidente de l’Association guyanaise des psychologues, constate que la plupart des jeunes n’osent pas consulter spontanément : « Ce que je rencontre, c'est très souvent à la demande d’un tiers. Quelqu’un constate que ça ne va pas et fait la première démarche. Mais il faut entendre cette demande portée par l’entourage. C’est important pour eux, et souvent cela ouvre une porte ». La psychologue insiste sur la nécessité d’intervenir avant que la dépression ne s’installe :

« Il y a un mal-être intense, pas toujours une dépression au sens strict. Cela peut être lié à l’environnement, aux préoccupations pour l’avenir, à des difficultés familiales. Ce mal-être, s’il n’est pas pris en compte, peut aller jusqu’à des passages à l’acte. »

Le lourd poids des tabous

Au-delà des difficultés d’accès aux soins, les freins culturels demeurent importants. Éric, 23 ans, habitant de Cayenne, a décidé de consulter une psychologue malgré les réactions négatives de son entourage :

« Quand j’ai commencé à en parler, mes proches m’ont dit : c’est pour les fous. Il y a eu une méfiance. On me disait : mais pourquoi, ta vie a l’air d’aller bien ? Alors que non. Il y a des défis invisibles auxquels on fait face chaque jour. »

Pour Éric, cette démarche a été très utile :

« Ça me permet de voir les choses différemment, de comprendre ce que j’ai accompli et ce qu’il me reste à travailler. Ce n’est pas au bout de deux ou trois séances qu’on va mieux. C’est un travail sur plusieurs mois. »

Des solutions encore limitées

En Guyane, les consultations privées sont souvent inabordables pour les jeunes. L’hôpital de Cayenne propose un service de psychologie gratuit, mais la liste d’attente est longue. Constance Lecomte rappelle le rôle crucial de l’entourage et du tissu associatif :

« Certains jeunes peuvent être soutenus par leur famille élargie ou des associations. Mais nous manquons cruellement de moyens pour répondre à l’ampleur des besoins. Et l’inquiétude grandit, parce que les jeunes eux-mêmes sont déjà très fragilisés par leur histoire personnelle et familiale. »